ホンダ・フィットといえば、日本を代表するコンパクトカーですよね。

私も初代が登場した時のインパクトは忘れられません。

ところで、この「フィット」という名前、当たり前のように呼んでいますけど、その由来ってご存知ですか?

「どうせ英語のFit(ぴったり)でしょ?」と思ったかもしれませんが、実はその裏には、ホンダの技術革新を象徴する深い意味が隠されているんです。

この記事では、ホンダ・フィットの名前の由来を徹底的に深掘りします。

なぜヨーロッパではJazzという名前なのか、スポーツグレードRSの意味、そして前身モデルLogoとの関係性まで、フィットのネーミングに関するあらゆる疑問にお答えしていきますね。

- 「Fit」という名前に込められた公式の由来と技術的な背景

- なぜ「Jazz」という名前がヨーロッパで使われているのか

- 革新技術「センタータンクレイアウト」が名前に与えた影響

- 前身モデル「Logo」から受け継いだホンダの思想

ホンダ・フィットの名前の由来と公式コンセプト

まずは、ホンダ・フィットの名前の「公式」な由来から見ていきましょう。

このシンプルな名前に、ホンダがどれだけの想いと技術を詰め込んだのかが分かりますよ。

「Fit」に込められた公式の意味

ホンダの公式発表によると、車名「Fit」は、もちろん英語の「Fit(ぴったりの)」という単語に由来しています。

これは、あらゆる人々の生活シーンや、多様化するライフスタイルに「ぴったりフィットする」クルマでありたい、という願いを込めて命名されたものですね。

すごくシンプルですが、これこそがフィットという車の本質を表していると思います。

コンパクトな見た目なのに中は驚くほど広いし、燃費も良くて実用的。

どんな人がどんな使い方をしても、不思議と「ちょうどいい」と感じさせてくれる。

まさに名前通りの車かなと。

名前の由来を支えた技術革新

ただ、この「フィットする」というコンセプトは、単なるキャッチコピーじゃなかったのがホンダの凄いところです。

この名前を物理的に裏付けたのが、初代フィットで採用された革新的な技術、「センタータンクレイアウト」でした。

この技術こそが、フィットを「フィット」たらしめた核心なんです。

革新技術「センタータンクレイアウト」

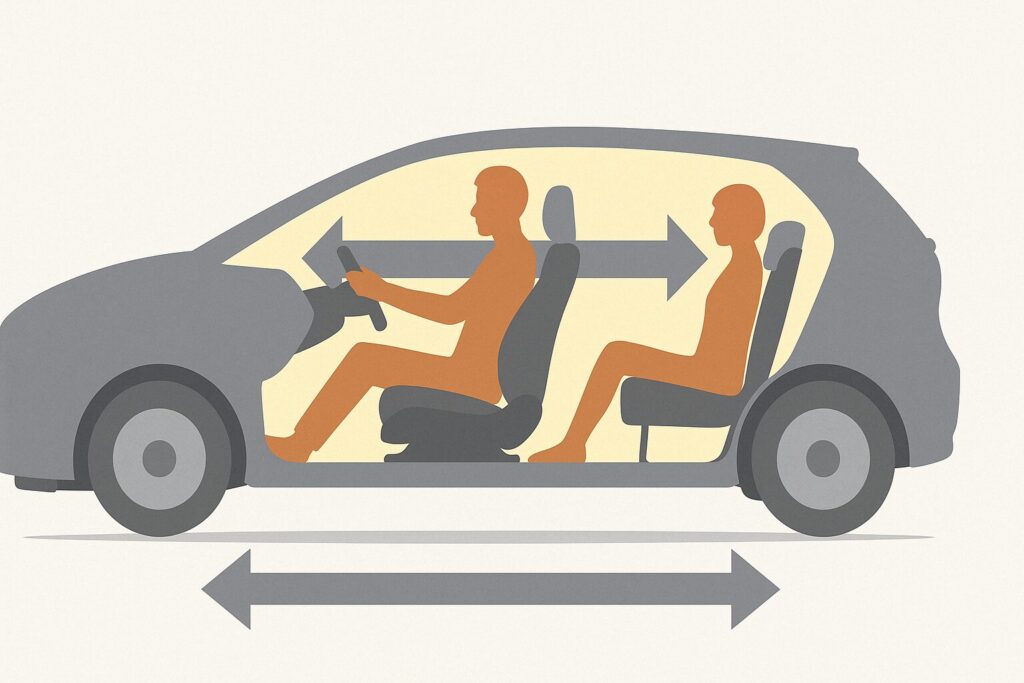

通常、ガソリンタンクって後部座席の下あたりにあるのが常識だったんですけど、ホンダはなんと、燃料タンクを運転席・助手席の真下に配置するという世界初の設計を採用したんです。

これは本当に画期的なことでした。

センタータンクレイアウトのメリット

- 圧倒的な室内空間: 特に後部座席の足元が信じられないくらい広くなりました。

- フラットな荷室: リアシートを倒すと、段差のないだだっ広いスペースが出現。

- 多彩なシートアレンジ: 後部座席の座面を跳ね上げて、背の高い荷物も積めるようになりました。

この技術があったからこそ、「あらゆる生活にフィットする」という名前が、単なる理想論じゃなくて「事実」になったわけですね。

「MM思想」の究極的な体現

このセンタータンクレイアウトは、ホンダが昔から大切にしている「MM思想(マンマキシマム・メカミニマム)」、つまり「乗員のスペースは最大に、機械のスペースは最小に」という設計哲学を、究極的なレベルで実現したものでした。

タンクという大きな部品を中央に寄せたことで、本来デッドスペースになりがちな場所を有効活用し、コンパクトカーの常識を覆す空間効率を生み出したんです。

技術が名前を裏付けた

つまり、ホンダ・フィットという名前は、「こういう車であったらいいな」という願いであると同時に、「我々はこの技術(センタータンクレイアウト)によって、それを実現した」という技術的な宣言でもあったわけです。

技術とネーミングがガッチリ噛み合っているのが、いかにもホンダらしいなと思います。

ホンダ・フィットの名前の由来と国際戦略

フィットは日本だけでなく、世界中で愛されています。

しかし、国や地域によって、その戦略や名前が少し異なるのも面白いポイントです。

ヨーロッパで「Jazz」と名乗る理由

フィットがヨーロッパ(やオセアニアなど一部地域)では「Honda Jazz(ホンダ・ジャズ)」という名前で販売されているのは、有名な話ですよね。

これは、ヨーロッパ市場の特性を考慮した戦略だと言われています。

「Jazz」という名前は、もちろん音楽のジャンルに由来しており、「軽快さ」「楽しさ」「リズミカル」といった、ポジティブで躍動的なイメージを持っています。

ヨーロッパの石畳の続く古い街並みをキビキビと走り抜けるコンパクトカーのイメージに、「Fit」よりも「Jazz」という言葉の方が、より感性に訴えかけるとホンダが判断した、ということのようです。響きもオシャレですしね。

スポーツグレードRSの名前の由来

フィットのネーミングといえば、スポーツグレードの「RS」も気になりますよね。

これ、私もてっきり「レーシング・スポーツ」の略だと思っていたんですが、実は違うんです。

フィットの「RS」は、「Road Sailing(ロードセーリング)」の略。

「公道をまるで帆船(セーリングシップ)が航海するように、スムーズに気持ちよく走り抜ける」というイメージから名付けられたそうです。なんだかオシャレですよね。

前身モデルLogoとの関係性

フィットのネーミングを語る上で欠かせないのが、その前身モデル「ホンダ・ロゴ(Logo)」の存在です。

フィットは、1996年から2001年まで販売されていた「ロゴ」の実質的な後継車にあたります。

この「ロゴ」という名前は、ラテン語の「Logos(ロゴス)」に由来していて、「意味」「言葉」「理性」といった哲学的な意味が込められていました。

その名の通り、「ロゴ」は「理性」的な車、つまり「実用性」と「経済性」を徹底的に追求した、非常にオーソドックスで真面目なコンパクトカーでした。

LogoからFitへの思想の進化

「ロゴ(理性)」から「フィット(適合)」への名前の変更は、ホンダのコンパクトカー戦略の大きな転換点だったと私は思います。

「ロゴ」は、「理性」を突き詰めて、実用性や経済性という「機能」を真面目に追求した車でした。

一方、「フィット」は、「ロゴ」が目指した「MM思想」や「空間効率」という哲学(理性)はそのまま受け継ぎました。でも、その実現方法が違ったんです。

「センタータンクレイアウト」という「革新的な技術」を使って、「ロゴ」が目指した空間効率を、比較にならないレベルで実現してみせました。

つまり、「ロゴ」が機能的な提示だったのに対し、「フィット」は技術革新によって、ユーザーの「感性的な満足(生活への適合)」にまで昇華させた車なんです。

総括:ホンダ・フィットの名前の由来

あらためて、ホンダ・フィットの名前の由来を振り返ってみると、本当に奥深いですよね。

「Fit」に込められた多層的な意味

- 公式コンセプト: あらゆる生活に「ぴったりフィットする」という想い。

- 技術的裏付け: 「センタータンクレイアウト」という革新技術による物理的な適合性。

- 歴史的文脈: 「ロゴ(理性)」から受け継いだ思想の「進化」。

- 国際戦略: ヨーロッパでは「Jazz」と名乗る、市場への適合性。

単なる「ぴったりの」という意味だけでなく、ホンダの技術、思想、そして戦略のすべてが「ぴったりと噛み合った(Fitした)」結果が、この「Fit」というシンプルな二文字に集約されているんだなと、私は感じました。

普段何気なく呼んでいる車名にも、こんなドラマが隠されていると思うと、なんだか自分の車にもっと愛着が湧いてきそうですね。